焦点透视

焦点透视

实体融资“大变局”满含尴尬,“大扩容”背景下直接融资比重却在下降!

【研究员】:杨波

结论:2017年股票融资规模对债券融资规模的10年“首超”,实质上满含着“尴尬”的味道——不仅仅两种融资方式的年度同比规模都出现了下降,更重要的是企业债券净融资出现了万亿级的“塌方”。 2017年正是决策层提出“提高直接融资比例”的第一年,而在实际执行方面,以证监会为代表的有着高度政治站位和政治触感性的监管层,早就从“去杠杆”的角度将“提高直接融资比列”做出工作重点,而采取了一系列具体的行动,比如IPO大扩容、银行业“三三四”整理以及推动资管行业新规落地等。 这意味着,需要对监管层在2017年为落实决策层“金融服务实体经济”、“提高直接融资比例”、“去杠杆”要求而做的一系列工作在2018做一些改变和改善,否则“提高直接融资比例”一事将有可能继续遭遇尴尬。考虑到相关工作在2017年对A股有产生了一些不尽如人意甚至明显负面的影响,所以,如果改变和改善不发生,A股未来的运行也可能同样遭遇尴尬。换言之,在没有看到监管手法出现改变和改善时,对A股的运行应谨慎。

【博览财经研报】1月12日,中国人民银行发布2017年社会融资规模数据。随后,有媒体如获至宝般发出“惊呼”,称实体融资出现大变局,股票融资规模超过了债券融资规模。

虽然从数据上来说,媒体的这一“发现”没有错,但博览研究员认为,脱离重要背景的数据对比没有意义,甚至容易把人带到“坑里”。对于股票和债券融资数据,除了要看到媒体所指出的新现象外,我们更要看到:

1、按照央行的数据,包括股票融资和债券融资在内的直接融资净额在2017年出现了巨大的“萎缩”。其表现为,不仅仅两种融资方式的年度同比规模都出现了下降,更重要的是企业债券净融资出现了万亿级的“塌方”。债券发行大量取消成为2017年中国债券融资领域的一个重要年度特征。

2、2017年正是决策层提出“提高直接融资比例”的第一年,而在实际执行方面,以证监会为代表的有着高度政治站位和政治触感性的监管层,早就从“去杠杆”的角度将“提高直接融资比列”做出工作重点,而采取了一系列具体的行动,比如IPO大扩容、银行业“三三四”整理以及推动资管行业新规落地等。

由此,2017年股票融资规模对债券融资规模的10年“首超”,实质上满含着“尴尬”的味道。这意味着,需要对监管层在2017年为落实决策层“金融服务实体经济”、“提高直接融资比例”、“去杠杆”要求而做的一系列工作在2018做一些改变和改善,否则“提高直接融资比例”一事将有可能继续遭遇尴尬,A股自身的运行也可能同样如此。换言之,在没有看到监管手法出现改变和改善时,对A股的运行应谨慎。

满含“尴尬”的实体融资“大变局”

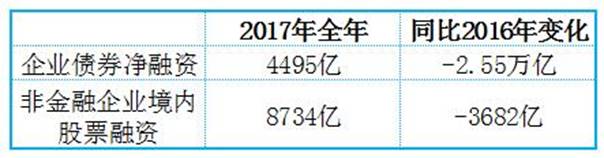

根据中国人民银行的数据,2017年非金融企业境内股票融资8734亿,企业债券净融资4495亿。两相对比,2017年实体融资的确出现了股票融资超过债券融资的情况。但更全面的情况如下表所示:

很明显,2017年股票融资规模对债券融资规模的10年“首超”,实质上满含着“尴尬”的味道。其表现为,不仅仅两种融资方式的年度同比规模都出现了下降,更重要的是企业债券净融资出现了万亿级的“塌方”。

从监管角度看这种“尴尬”

2017年10月的十九大上,决策层明确指出,提高直接融资比例。事实上,在此之前,金融监管层从“服务实体经济”、“去杠杆”等不同角度出发,展开了推动直接融资比例提升的工作。

自刘主席主持证监会以来,证监会一直金融监管机构中政治站位和政治触感性最高最强的机构。自2016年7月起,证监会就启动了IPO大扩容,此后不断加速,在2016年12月22日至2017年5月19期间,A股IPO速度创下了有A股以来的历史之最——在保持批文一周发放一次的前提下,每天最高3支新股上市。

根据2017年7月26日证监会办公厅副主任李钢、上交所总经理黄红元、中证协会长、银河证券董事长陈共炎等接受央视专题采访时问答,证监会在2017年推出再融资新政和减持新规的基础动力,就是为了给IPO常态化提供条件。按这一思路,我们似乎出可以相2016年7月证监会修改重大资产重组规则,作为给IPO常态化“开路”的一项准备工作。总之,为了IPO常态化,证监会在规则方面“大动干戈”。最终,在2017年,A股新增了436家新股(另有两家没有发行新股的“新股”)。

除此这外,证监会也在过去的2年中,特别是2017年,采取许多强监管措施,打压“炒新、炒小、炒概念”。其中“炒小”的一个重要方面就是“炒壳”,而“炒壳”与再融资和重大资产重组有着重大的关系。事实证明,证监会这方面的工作也有明显成效,全年除江南嘉捷、顺丰控股等极个别发生了重大资产重组的股票,在重组方案公布或资产完成注入后出现了短期的股价大幅上涨外,大多数公布了重大资产重组的股票,其股价在方案公布或资产完成注入后,都没有出现短期的股价大幅上涨,其中包括作为国企改革年度典型的中国联通。大多数公布了重大资产重组的股票在复牌后,幸运者仅在复牌之后的短短2、3个交易日,甚至1个交易日出现过上涨,随后股价调头向下,这也包括中国联通,且股价目前低于重组停牌前的价位。在这样的示范效应下,场内大谈“炒壳”、“赌重组”的现象基本“灭绝”了。

当然,制度和监管方面的大举措,也使A股的再融资金额出现明显下降,最终导致在IPO融资创新高的同时,非金融企业股票融资同比反而下降了3682亿元。

另外还有一个现象引人关注——监管层一度力推并加速发展的A股可转债,其发行热度和交易热度目前似乎都在下降。

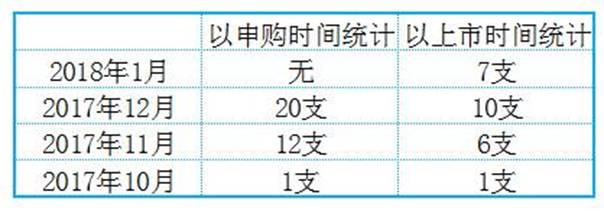

如上表所示,2017年12月,上市的可转债只有当月申购的可转债的一半,而今年1月至前,没有一支可转债被安排申购。按《经济日报》的统计,在2017年以来上市的25只可转债中,上市首日即告破发的为7只,均为2017年12月以后上市交易,占12月至今可转债发行数量的60%。截至今年1月9日收盘,依然有9只可转债价格低于发行价。《经济日报》没有提到的是,自11月首次出现可转债上市不久即破发后,市场对可转债的申购热情到现在已“一落千丈”了。

这说明,面临市场对可转债用脚投票的现实,监管层也不得不考虑对可转债的加速适可而止。这或许是一种反思吧。

银监会在2017年3、4月连发数文,开展“三三四”整顿,核心就是“穿透”、“合规”以及打击影子银行。特别是对影子银行的打击, 用银监会最新的表态来说,就是“2017年,银监会组织开展了‘三三四十’等一系列专项治理行动,下大力气整治银行业市场乱象,取得了阶段性成效。银行业经营发展呈现出积极变化,资金多层嵌套、盲目加杠杆等不规范行为有所收敛,创新业务持续回归理性……”

但另一方面,自2016年4季度起,债市开始迷低。银监会的“三三四”整顿使债市“去杠杆”步入新阶段,同期,债市走熊的基础格局没有丝毫实质上的改观。机构的一个共识是,“去杠杆”政策在降低包括债券市场在内的金融市场流动性的同时,抬高了金融市场的利率水平。其结果之一,就是债券发行大量取消成为2017年中国债券融资领域的一个重要年度特征,其间,还出现了发债成本与贷款成本倒挂的现象。

综上可以看到,为实现决策层关于“金融服务实体经济”、“提高直接融资比例”等一系列重要要求,监管层早行动、早落实,做了一系列实实在在的工作。但同时,既出现了非金融企业股票融资总额下降以及可转债发行热度和市场交易热度双降,也出现了债市走熊、债券发行大量取消以及发债成本与贷款成本倒挂。

相关监管行动也影响着A股运行

如上所述,证监会在过去的2年中,特别是2017年,大力提倡买蓝筹股,打压“炒新、炒小、炒概念”。要看到,这既带来了上述股票融资总额的年度同比下降,也是2017年A股出现明显“二八分化”(个别时间“一九分化”)的一个重要原因。

我们在1月11日《大扩容掺水+大蓝筹发力,总市值仅微增6%:若不改革,A股上升空间不大!》一文中,按照新华社的要求,从“市值”的角度对2017年A股市场进行了理解。结果发现,在大扩容和大蓝股上幅上涨的共同作用下,2017年A股总市值只增加了5.53%,远低于2016年同新政策环境下,A股总市值的变化幅度,而2016年A股总市值变化大的一个重要因素,恐怕还要考虑当年的“熔断”行情提前砸出来的总市值上升空间。换言之,从市值的角度来说,强监管政策对A股的正面推动效果呈现出明显的边际下降。

另一方面,从时间上看,在银监会发文开展“三三四”整顿后不久,A股出现2017年4-5月的短期波动,其间个股“闪崩”一时间成为“常态”。其中虽有监管协调不力的因素,也是“三三四”整顿自身对金融市场流动性影响所带来的间接影响。

所以,金融监管层从“服务实体经济”、“去杠杆”等不同角度出发,展开的推动直接融资比例提升的工作,一部分在客观上对A股的正面影响呈现边际下降,另一部分则呈现出明显的负面影响。

结论

综上,2017年股票融资规模对债券融资规模的10年“首超”,实质上满含着“尴尬”的味道。这意味着,需要对监管层在2017年为落实决策层“金融服务实体经济”、“提高直接融资比例”、“去杠杆”要求而做的一系列工作在2018做一些改变和改善,否则“提高直接融资比例”一事将有可能继续遭遇尴尬。考虑到相关工作在2017年对A股有产生了一些不尽如人意甚至明显负面的影响,所以,如果改变和改善不发生,A股未来的运行也可能同样遭遇尴尬。换言之,在没有看到监管手法出现改变和改善时,对A股的运行应谨慎。

“把好企业留在国内”:发行改革严重滞后的资本市场凭啥实现小目标?

【研究员】:杨波

结论:2017年社会融资数据从一个侧面说明,证监会想把“好企业留在国内”,难度恐怕不小。 而如果将视野放大,支持上述这种担心的因素似乎就更多了。譬如: 1、监管层一方面醉心与通过强监管创造出与中国经济转型的实际进程不符的“价值投资”行情,另一方面,在IPO制度的核心改革方面,没有实质的进展,新动能企业上市A股难于“蜀道”。两方面又因强监管而彼此强化。这使得A股对于经济新动能来说,显得越来越僵化。 2、美股、港股等外部竞争者的竞争优势不断扩大,A股比别人已不仅仅是“慢半拍”的问题。具体来说,一方面,美股、港股走势明显强于A股,对好企业的吸引力不可忽视;另一方面,美股的制度成熟度上的优势不必说,港股上市制度的改革目前正如火如荼的展开,特别行政区行政长官最近亲自为港股站台,希望曾经因上市规则而离港股而去的阿里,重新回到港股上市。相对应的,A股在IPO方面,仅仅只是在现有制度和发行理念基础之上,加快了新股发行,在发行制度的核心理念方面至今并没有实质性的突破,IPO的核心改革始终没有迈步实质性的一步。

【博览财经研报】如上文所述,在决策层提出“提高直接融资比例”的第一年,包括证监会在内的金融监管层做了大量工作,但股票融资总额以及企业债券净融资额同比分别下降3682亿和2.55万亿。

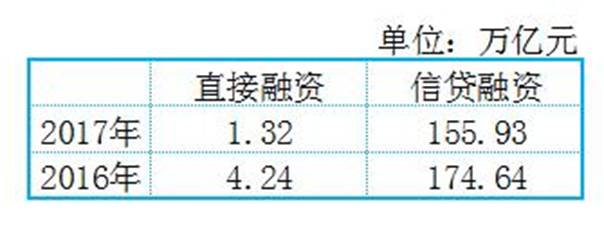

事实上,如果将上述数据与央行同期公布的2017年信贷数据结合在一起,我们会看到:在决策层提出“提高直接融资比例”的第一年,2017年和2016年一样直接融资规模远小于信贷融资规模,且两类融资之间的差距反而还拉大了。

由于,博览研究员不禁回想起大约1周前,证监会张慎峰主席助理在走访中关村时说的一句话:“把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。”

博览研究员想说的是,2017年社会融资数据从一个侧面说明,证监会想把“好企业留在国内”,难度恐怕不小。

而如果将视野放大,支持上述这种担心的因素似乎就更多了。譬如:

1、监管层一方面醉心与通过强监管创造出与中国经济转型的实际进程不符的“价值投资”行情,另一方面,在IPO制度的核心改革方面,没有实质的进展,新动能企业上市A股难于“蜀道”。两方面又因强监管而彼此强化。这使得A股对于经济新动能来说,显得越来越僵化。

2、美股、港股等外部竞争者的竞争优势不断扩大,A股比别人已不仅仅是“慢半拍”的问题。具体来说,一方面,美股、港股走势明显强于A股,对好企业的吸引力不可忽视;另一方面,美股的制度成熟度上的优势不必说,港股上市制度的改革目前正如火如荼的展开,特别行政区行政长官最近亲自为港股站台,希望曾经因上市规则而离港股而去的阿里,重新回到港股上市。相对应的,A股在IPO方面,仅仅只是在现有制度和发行理念基础之上,加快了新股发行,在发行制度的核心理念方面至今并没有实质性的突破,IPO的核心改革始终没有迈步实质性的一步。

工作做了不少,融资结构不仅没有改善反而差距更大

回顾2017年,包括证监会在内的金融监管层做了大量工作,以提高直接融资比例。

一方面,证监会在2016年修改重大资产重组规则的基础上,修改了再融资规则和减持规则,还在2017年将IPO速度加到A股历史上的最高档位。

另一方面,银监会从2017年3月起,推出“三三四”整顿。按照其在2018年1月13就进一步深化整治银行业市场乱象答记者问时的表态,其目的就是推动行业“合规”。而更为重要的是,其指出,“不是做大做强银行业。”换言之,就是约束银行业的扩张。这实际上是从另一个方面,促进直接融资的发展。

第三,金稳委设立后,马上推出资管新规的征求意见稿,加速落实金融业“去杠杆”,这实际上也是倒逼这个领域的资金,该回银行表内的回表内,该做投资的做投资。说白了,也是从另一个方面,促进直接融资的发展。

但是,根据央行2017年社会融资数据,博览研究员将“股票融资总额+企业债券净融资额”作为直接融资,将“对实体经济发放的人民币贷款余额”作为信贷融资,分别得到下表和下图:

很明显,2017年和2016年一样直接融资规模远小于信贷融资规模,且两类融资之间的差距拉大了。

由此可见,包括证监会在内的金融监管层,其既有的促进直接融资的做好,收效并不大。

正因如此,我们说,2017年社会融资数据从一个侧面说明,证监会想把“好企业留在国内”,难度恐怕不小。

强监管与IPO核心改革“停滞”之间形成了双向强化 导致A股僵化

2017年,在高度“政治站位”下,A股强监管的高潮迭起。由此,派生的一个重要资金流动规则,就是“不炒概念”,而要从“业绩”或“政策”两方面以“避险思维”去做资金“抱团”。市场出现了“二八”甚至“一九”分化的“价值投资”行情。但这种“价值投资”行情,与美股、港股有着明显的不同:A股中领涨的,都不是经济新动能企业。美股、港股则“代表经济和社会未来发展方向的蓝筹股表现突出”。

然而,换个角度来说,形成上述不同的一个原因,就是A股没有“代表经济和社会未来发展方向的蓝筹股”。这与A股IPO改革的滞后有着重大关系。

中国人民大学副校长、金融与证券研究所所长吴晓求在第二十二届中国资本市场论坛上指出:

我们现在离国际金融中心的目标还是有很大的差距,且不说我们没有完全开放,我们在一些硬件方面,在一些理念方面是需要改革和调整的。

我们经常在审核发行上市、在制定上市企业标准的时候,把盈利放在第一位,盈利越丰厚越好,一定在上市上占优。

如阿里巴巴和腾讯的早期,基本上看不出来它有多少资产、盈利,有的只有想法、对未来社会的一个坚定的把握,这就涉及到我们整个理念要发生变化。

也就是说,IPO核心改革没有突破,使得2017年A股上演了与国际上其它市场、与中国经济转型的实际进程不符的“价值投资”行情。

反过来看,A股当前这种与中国经济转型的实际进程不符的“价值投资”行情,实际上,也使得A股对新动能企业缺乏吸引力,既便没有上市制度的障碍,新经济企业恐怕也会因为估值预期不如港股和美股,而放弃在A股上市。

因此,监管层一方面醉心与通过强监管创造出与中国经济转型的实际进程不符的“价值投资”行情,另一方面,在IPO制度的核心改革方面,没有实质的进展,新动能企业上市A股难于“蜀道”。两方面又因强监管而彼此强化。这使得A股对于经济新动能来说,显得越来越僵化。

外部竞争者不断扩大竞争优势

日前,新华社发表《2017:香港资本市场新气象》一文,其中写到:

“在几次突破性行情中,代表经济和社会未来发展方向的蓝筹股表现突出,尤以高新科技股为代表。”

“2017年,香港股市启动了近来年最重大的一次上市改革,将在《主板规则》中新增两个章节,便利新兴产业及创新型公司来港上市。这是香港在新经济引领发展并形成投资洼地的形势下做出的与时俱进的改变。”

不仅仅是港股,美股同样可圈可点。一方面,在整体行情方面,和港股一样,美股“在几次突破性行情中,代表经济和社会未来发展方向的蓝筹股表现突出”,其中来自中国的阿里巴巴做出了巨大的贡献。另一方面,凭借发行制度的开放性,国内不少代表新经济、新模式的企业也纷纷跨海越洋的,前往美国资本市场上市。

相较而言,2017年的A股,一方面没有出现市场公认的高新科技股蓝筹股(科大讯飞股价虽创新高,但受到了学界和行业内的公开质疑,难言高科技蓝筹。)领涨的大行情,另一方面眼睁睁看着阅文集团、众安保险在港股超募上市、股价创新高。虽然趣店等在美股超募上市,但股价座了“过山车”,但不可否认,企业成功完成了直接融资。

证监会副主席姜洋1月15日表示,将把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置,拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道。发挥资本市场在并购重组中的主渠道作用,鼓励支持基于产业整合的并购重组。将深化主板、中小板、创业板改革,完善新三板分层和差异化发行交易制度,积极规范发展天使投资、创业投资等私募股权投资。创新制度安排,加大对符合国家发展战略、具有核心竞争力的高新技术企业和新经济新产业的支持力度。

事实上,自去年11月以来,证监会高层的多次公开讲话中,都表态了类似的态度,但在涉及吴晓求所指的核心问题方面,实质性举措一起迟迟没有公开。

虽然A股在2017年上市发行了436支新股,但创业板上市交易的新股有141支,中小板有81支,即便这些公司全部与上述官媒经常报道的“新动能”领域紧密相关,A股的新增“新动能”上市公司也只占总体新增量的一半。

此外,按照证监会相关负责人的说法,2016年初至2017年10月底,新上市605家上市公司中有高新技术企业495家,占比达82%。但详细分析这495家公司所处行业和业务可知,与上述官媒经常报道的“新动能”领域紧密相关且有相关市场竞争力的企业,没有超过60家。

换言之,如2018年1月4日的《为什么A股没有形成“购买新动能”的新时代浪潮?》一文所指出的,2016年以来,虽然刘主席领导下的证监会,在强监管等方面取得了很大的成绩,成为金融监管领域的表率,但遗憾的是,A股通过这两年的强监管以及制度改